偙傟偑摉嶳丄嬥扟嶳乮偐側傗偝傫乯暉愬帥乮傆偔偣傫偠乯偐傜偺夲柤庼梌乮挮乯偱偡丅 偙傟偑摉嶳丄嬥扟嶳乮偐側傗偝傫乯暉愬帥乮傆偔偣傫偠乯偐傜偺夲柤庼梌乮挮乯偱偡丅

亂夋傪僋儕僢僋偡傟偽奼戝偟傑偡亃

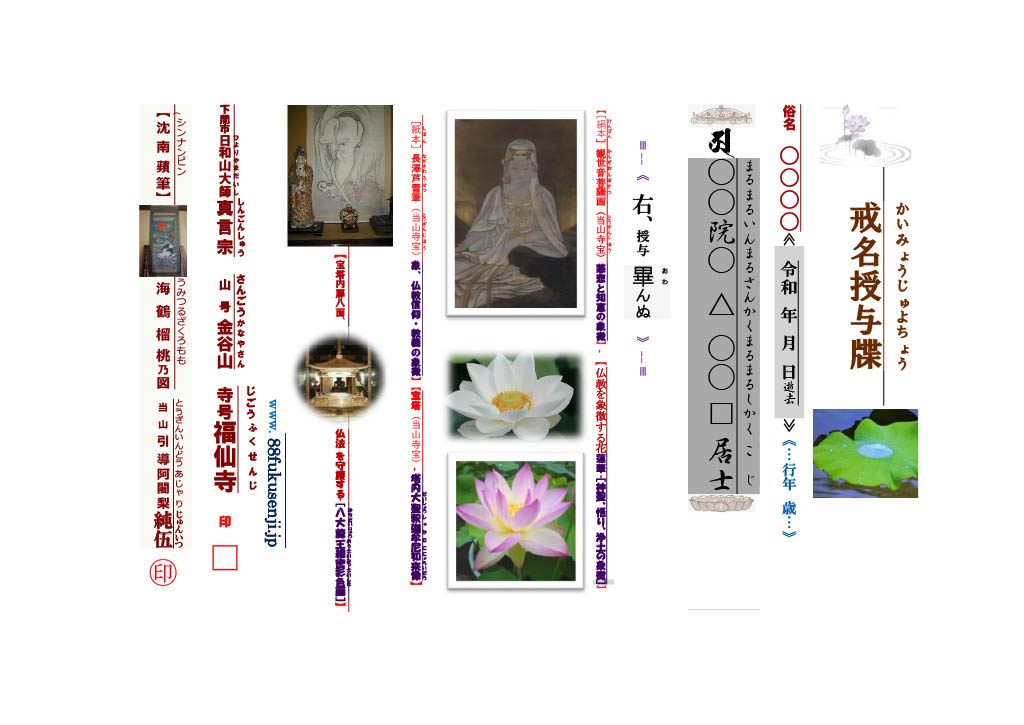

恀尵廆偺応崌偼丄夲柤偺慜偵乽瀽帤乮傏傫偠乯偺乮垻=傾=乮a乯乯乿偲屇偽傟傞暥帤偑晅偔偺偑堦斒揑偱偡丅瀽帤偲偼丄屆戙偺僀儞僪側偳偱巊傢傟偰偄偨僒儞僗僋儕僢僩岅偺暥帤偵側傝傑偡丅

屼宱側偳偼丄娍帤偱彂偐傟偰偄傞傕偺傪僀儊乕僕偝傟傞曽偑旕忢偵懡偄傛偆偵姶偠傑偡丅

幚嵺偼丄屆戙僀儞僪廃曈偱惗傑傟偨僽僢僟偐傜巒傑偭偨廆嫵偑丄暓嫵偵側傝傑偡丅偱偡偐傜偦偺嫵偊偱偁傞屼宱側偳傕丄傕偲傕偲偼丄偦偺摉帪僀儞僪偱巊傢傟偰偄偨僒儞僗僋儕僢僩岅偱彂偐傟偰偄傞傕偺偵側傝傑偡丅

尰嵼偺擔杮偵揱傢偭偨暓嫵暥壔偼丄拞崙傗挬慛敿搰傪宱桼偟偰擖偭偰偒偰偄傞傢偗偱偡偐傜丄堦搙拞崙岅偺娍帤偵東栿偝傟偨嫵偊偑揱棃偟偰偄傑偡丅

乮挮偺尨媊) 暥彂 丒岞揑側 暔帠 傪彂偒婰偟偨 栘 (抾)偺嶥丒敄偄栘丅 栘娙 丄娙嶥 乮棩椷惂 偺掕媊:屆岅乯岞暥彂偺 條幃 偺堦偮丅 尦乆偼 姱恖 (栶恖)偑巹揑側 偙偲偑傜 亂帠暱亃傪丄忋怽偟丒栤偄崌傢偣傞傕偺丅 抳巇 丄 昦寚 偺 撏弌 丒 怽惪 偺條幃偲傕偝傟偨丅 屻偵丄 椷奜姱 傝傚偆偘偺偐傫偑憹偊傞偲丄 栶強 娫偺暥彂偺傗傝庢傝偵傕傛偔巊傢傟偨丅

屆棃偐傜偺傆偩 / 偐偒偮偗 / 暥帤傪彂偒婰偡丄栘偺敄偄傆偩側偳偺堄枴傪帩偮娍帤偱偡丅

夲柤偵偼俋帤夲柤乮仜仜堾仜仜仜仩嫃巑乮戝巓乯偲

仜仜仜仜嫃巑乮戝巓乯偺俇帤夲柤偲丄仜仜怣巑乮怣彈乯4帤夲柤偑偁傝傑偡丅

嫃巑乮抝惈夲柤乯乯戝巓乮彈惈夲柤乯

梒帣乮7嵨乣15嵥乯偺夲柤偼泈帣偲側傝丄偦偺嵨傑偱偺梒偄夲柤偼[泈帣丒偑偄偠乶傪晅偗傑偡丅

亖丒亖丒亖丒亖丒亖丒亖丒亖丒亖丒

乻乽泈乿偼丄偄偲偗側偄偺堄乼乽泈乿偺帤偼晛抜偁傑傝巊傢側偄偺偱挷傋傑偟偨丅

侾 偍偝側偛丅

俀 梒帣偺夲柤偵偮偗傜傟傞丅

椢帣乮塪帣乯偺桼棃偼戝曮椷(偨偄傎偆傝傚偆)偱嶰嵨埲壓偺巕嫙傪乽椢乿偲婰弎偟偨偙偲偵傛傝傑偡丅傕偲傕偲乽傒偳傝乿偼怓偠傖側偔怴夎傗庒梩偺偙偲偱丄惗柦椡偑堨傟偰偄傞條傪昞偟傑偡丅

偦偺偨傔乽傒偳傝偺偙乿偱乽椢帣乿偑巊傢傟偨偲偺偙偲偱偡丅椢偼屻偐傜怓偺柤慜偲偟偰巊傢傟傞傛偆偵側偭偨傫偩偲偐丅

椢帣丄塪帣偼丄偳偪傜傕乽傒偳傝偛乿偲撉傒傑偡乮傑偨偼塪帣傪偊偄偠偲撉傓乯丅

傕偲傕偲偼椢帣(傒偳傝偙)偑巊傢傟偰偄傑偟偨偑丄撉傒曽偑乽傒偳傝偛乿偲戺傝丄偦偺屻塪帣(傒偳傝偛丄偊偄偠)偑巊傢傟傞傛偆偵側傝傑偟偨丅

椢帣丄塪帣偺撉傒曽

椢帣乥傒偳傝偙丄傒偳傝偛丄傝傚偔偠

塪帣乥偊偄偠丄傒偳傝偛

塪帣偲偼惗屻嶰擭偖傜偄傑偱偺巕嫙

塪帣乮椢帣乯偼惗傑傟偨偽偐傝偺愒偪傖傫傪堄枴偡傞偙偲偑懡偄傫偱偡偑丄傕偲傕偲偼梒巕偮傑傝擕梒帣偺偙偲偱偡丅

嶰徣摪偺戝帿椦偵偼乽惗傑傟偰娫傕側偄巕嫙乿乽惗屻嶰擭偖傜偄傑偱偺巕嫙乿偲昞婰偑偁傝傑偡丅偦偺偨傔擕梒帣傪昞偡尵梩偱偡丅愒偪傖傫傛傝傕擭楊暆偑彮偟峀傔偱偡丅

亖丒亖丒亖丒亖丒亖丒亖丒亖丒亖丒

懠偵偼丄

嘆堾揳嫃巑丄堾揳戝巓傪晅偗傞偺偑偁傝傑偡偑偙傟傜偺夲柤傪枹偩晅偗偨偙偲偼桳傝傑偣傫丅

嘇堾揳戝嫃巑丄堾揳惔戝巓摍偑偁傝傑偡偑丄偙傟傕晅偗偨偲偙偑偁傝傑偣傫丅偲偄偆傛傝偼丄婓朷偝傟偰傕尨懃偍晅偗偡傞偙偲偼桳傝傑偣傫丅

=/=/==丒丒丒丒丒丒丒丒

惗慜偵夲柤傪晅偗傞偙偲傪乮媡廋夲柤乯偲尵偄傑偡丅

偛懚柦偺偲偒偵丂乽丂夲柤丂乿丂傪偍晅偗偡傞偙偲傪惗慜夲柤乮媡廋夲柤乯偲尵偄傑偡丅

丂乽丂媡丂乿丂丂偲偄偆帤偼丄丂乽丂偝偐傜偆丂乿丂丂偲偄偆傛偆側僀儊乕僕偱偡偑丄乽丂傑偊傕偭偰丂乿丂丂偲偄偆堄枴傕偁傝傑偡丅傑偊傕偭偰暓帠傪廋偟偰巰屻偺岾暉傪婩傞丄偲偄偆傛偆側堄枴偱丄丂乽丂媡廋丂乿丂偲偄偆傛偆偵偄偄傑偡丅偙偺応崌丄夲柤偺俀暥帤偵庨偱彂偒傑偡丅

乮怣巑丄怣彈傗嫃巑丄戝巓偺偡偖忋偺摴崋偺壓俀暥帤偼庨偱彂偒傑偡丅乯

惗慜偵偍夲柤傪庼梌偡傞偙偲傪梊傔廋偡傞丄偲偄偆堄枴偱梐廋乮媡廋亖惗慜乯偲尵偄傑偡丅

巰屻偵夲柤傪庼梌偡傞偙偲偑堦斒揑偵側偭偨尰戙偱偼摿暿側偙偲偺傛偆偵巚偄偑偪偱偡偑丄偐偮偰偼惗慜偵夲柤傪帥偺廧怑傗桳墢偺憁椀偵傛偭偰庼梌偟偰偄偨偩偔偙偲偼寛偟偰捒偟偄偙偲偱偼偁傝傑偣傫偱偟偨丅

偙傟偼丄摿偵巰偲椬傝崌傢偣偱偄偨帪戙丄恖乆偺惗妶偵拞偵偼忢偵巰傪堄幆偟偰偄偨偐傜偱偡丅

昻崲傗昦丄愴傗愴憟丄傑偨丄偄偮丄帠屘傗帠審偵姫偒崬傑傟傞偐傕偟傟側偄丄偦傫側晄埨偐傜丄惗偒偰偄傞幰偑巰屻偵埨傜偐側傒暓偺悽奅傊偲堏傝峴偔偨傔偵暓夲傪庴偗丄屼暓偺偛壛岇偑忢偵偁傝傑偡傛偆偵丄偲偄偭偨怱偵埨妝傪摼傜傟傞偨傔偺戝愗側媀幃丄偙傟偑丄庴夲偱偡丅

偦偟偰丄庴夲傪宱偰庼偐傞偍柤慜偑夲柤側偺偱偡丅

偱偡偐傜丄昁偢偟傕巰屻偵晅偗傜傟傞柤慜偱偼側偄偺偱偡丅

朲偟側偄尰戙偵偍偄偰偍帥偼幮夛偲偼愗傝棧偝傟偨悽奅偺傛偆偵姶偠傞偐傕偟傟傑偣傫丅偟偐偟丄変乆偵昁偢朘傟傞巰偵懳偟偰怱壐傗偐偵庴梕偡傞偨傔偵惗慜偵庴夲幃傪峴偄丄偛杮懜條偲偺偛墢傪怺偔寢傇偙偲偼偲偰傕戝愗側偙偲側偺偱偡丅

朣偔側偭偨屻偱偍帥偐傜柤慜傪庼偐傞応崌偵偼帺暘偱夲柤傪慖傇帠偼偱偒側偄堦曽丄懚柦拞偱偁傟偽丄帺暘偱偮偗偨偄暥帤傪偁傞掱搙峫偊傞偙偲偑偱偒傞偺偑儊儕僢僩偺堦偮偱偡丅側偍丄偍帥偺廧怑偺曽偼昁恵偱偁傝丄慡偰帺暘偱彑庤偵寛傔傞偙偲偼偱偒傑偣傫丅

峀媊偺夲柤偼乽堾崋乿乽摴崋乿乽夲柤乿乽埵崋乮嫃巑丒戝巓乯乿偱峔惉偝傟偰偄傞偙偲傪嵎偟傑偡偑丄嫹媊偩偲摴崋偺師偵偮偗傞2暥帤偵側傝傑偡丅

摴崋偺偡偖壓擇帤偺傒偑夲柤偱偡丅

|